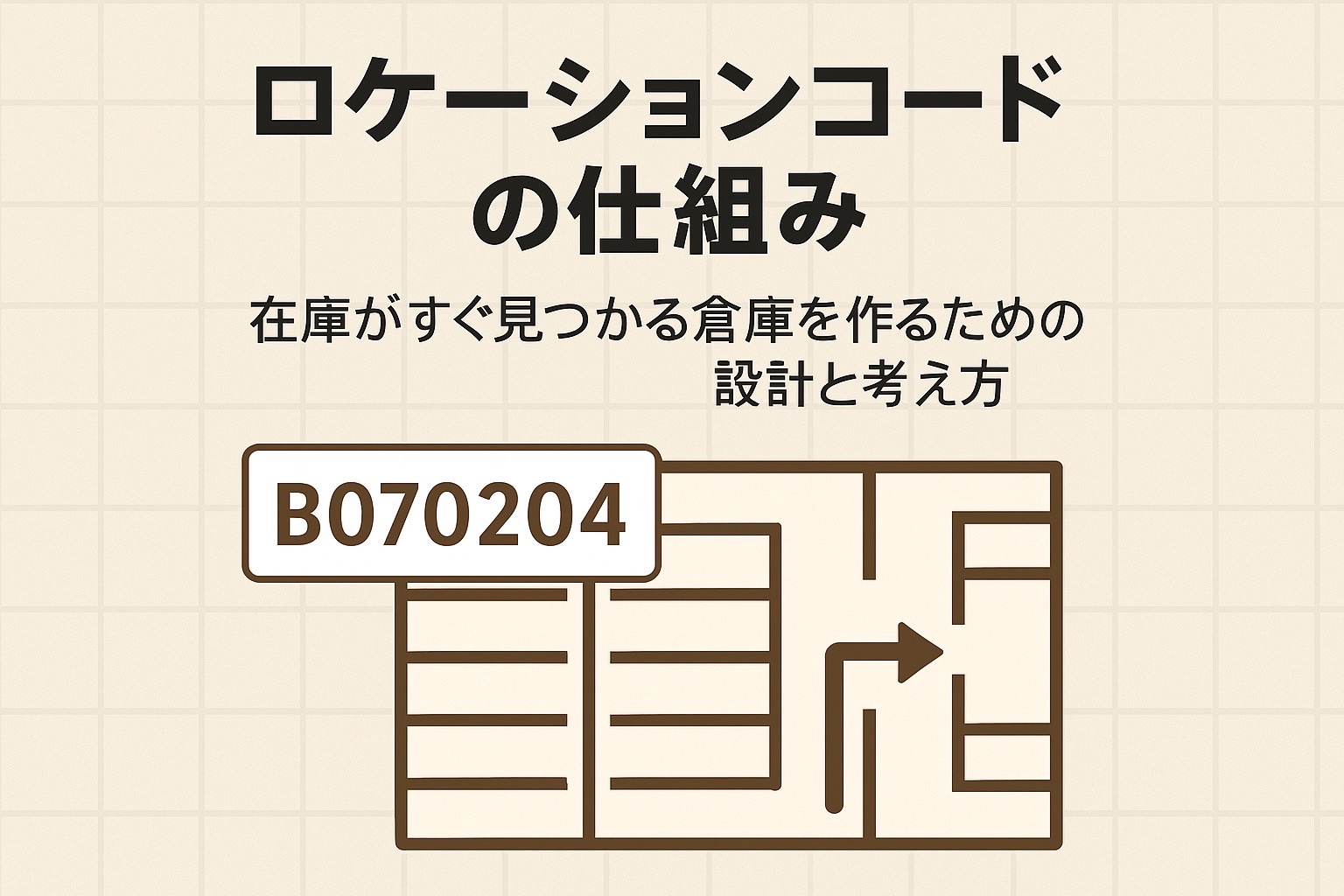

ロケーションコードって何?倉庫の“住所”をつくる仕組み

ロケーションコードとは、在庫や商品がどこにあるかを示す「倉庫内の住所」です。

初めての人には少し難しく感じるかもしれませんが、実際にはとてもシンプルです。

一般的なロケーションコードの構成(例:B070204)

中小企業の倉庫では、次のような7桁構成がよく使われています:

- エリア(アルファベット1文字):例)B

- 列(2桁):例)07(横方向の並び)

- 距離(2桁):例)02(奥行き方向の棚)

- 高さ(2桁):例)04(棚の段数)

例)B070204 → エリア「B」の、07列、02距離、04段 という意味です。

並び順にはルールがある?

基本的には「列→距離→高さ」でコードを付けますが、

実際の現場では、「高さ→距離」の順に確認する人も多いです。

これは視認性や作業導線による違いで、どちらが正しいというより、現場に合わせることが最も重要です。

なぜロケーションコードが必要なのか?

ロケーションコードを整備することで:

- ピッキングルートが最短になる

- 誰が見ても商品場所がわかる

- 入出庫ミスが減る

- 新人でも迷わず作業できる

という大きなメリットがあります。

拡張性のあるコード設計を

各項目を2桁で設計しておけば、最大99列・99棚・99段まで対応可能。

小さな倉庫から大規模倉庫まで柔軟に拡張できます。

また、エリアはアルファベット(A〜Z)で増やせるため、将来的なレイアウト変更にも強い設計です。

現場を見て、データと動線を最適化しよう

物流のプロたちは、毎月の出荷データを分析して、動きの多い商品を近くに配置しています。

出荷頻度が高い商品を入口近くに、動きが少ない商品を奥へ、という工夫で歩行距離を最小限に抑えています。

Amazonのような自動倉庫は真似できませんが、

人が動く現場だからこそ、ロケーション設計で勝てる領域があるのです。

まとめ:誰が来ても迷わない倉庫を目指す

ロケーションコードは、単なる数字の羅列ではなく、

**現場で働く人のための“やさしい地図”**です。

コード順に並べ、看板や番号表示を設置すれば、初めての人でも場所が分かる倉庫が実現します。

正確な管理と効率化を両立する、ロケーション設計を始めてみませんか?